全国裏探訪取材班は巨大建築「おやさとやかた」を調査しているが、今回はその建物の起工から竣工時までの建設中の様子を調査したい。

天理教の初代“教祖”である中山みきが生前「今に、ここら辺り一面に、家が建て詰むのやで。奈良、初瀬七里の間は家が建ち続き、一里四方は宿屋で詰まる程に。屋敷の中は 八町四方と成るのやで。」と言いこのおやさとやかたの計画は戦後具現化された。

おやさとやか東棟北側館内に資料が掲示されている。早速見て行こう。

「おやさとやかた東棟ふしん 着工1954年」

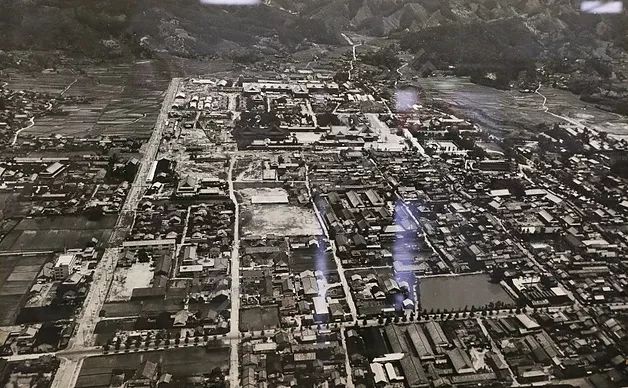

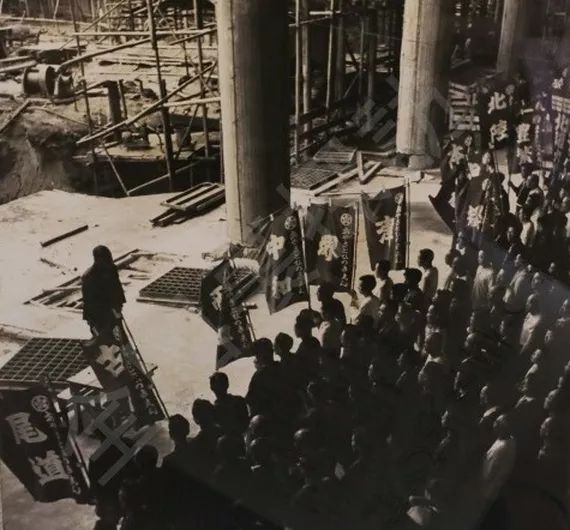

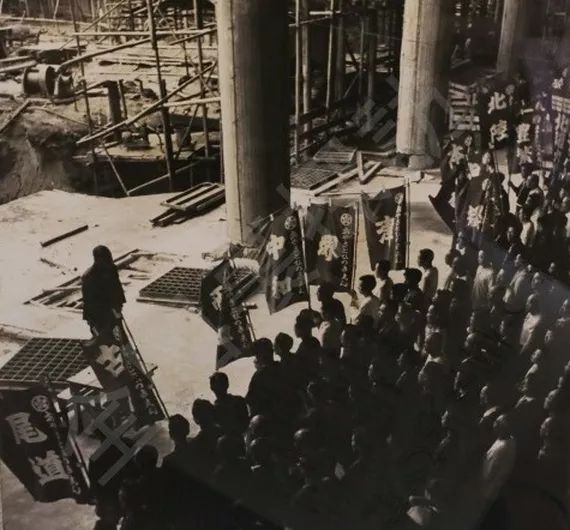

「おやさとふ志ん」現場に高らかと幟が上がります。

「おやさとふ志ん」現場に高らかと幟が上がります。

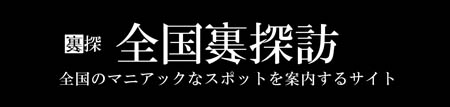

1950年代の天理の様子。一番初期に竣工した東棟が中央上に建てられている。

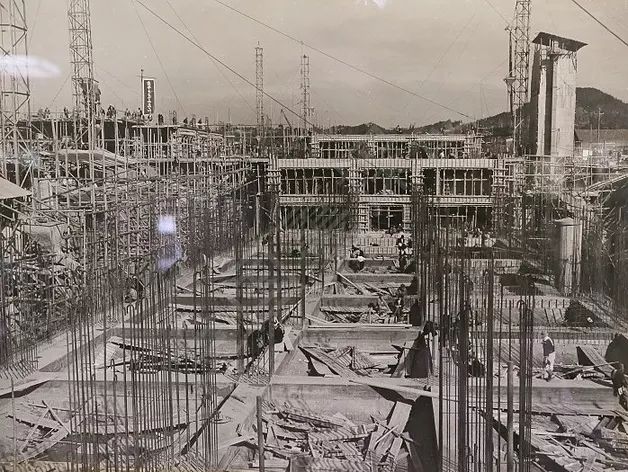

おやさとやかた独特の“T”の字が内側に連なる(TTTT)形の基礎。重機などは確認できない。

同じ角度からだろう、竣工直前のおやさとやかた東棟。

さらに低い位置からの基礎部分。べた基礎なのか、大規模なボーリングをした形跡はない。

重機は使わず完全な信者の人海戦術(笑)

今でも大きな建物だと思うが、60年前にこの規模の建築物を、しかも、全周3.5も建てようとする気概がすごい。戦前の人はガッツありますね。主婦と思しき人物も“ふしん”に参加しています、さすがゆとりとは違いますw

「尾道 古? ?? 中和(和歌山?) 堺 津 都(京都?) 本? 北陸 豊繁(豊繁?)??・・」

全国からのひのきしん信者が整列しています。

時々わからない地名がありますが、どこでしょうね。豊繁ってどこでしょうか?わかりません。。詳しい方メッセージくださいw

全国からのひのきしん信者が整列しています。

時々わからない地名がありますが、どこでしょうね。豊繁ってどこでしょうか?わかりません。。詳しい方メッセージくださいw

-

読者よりのタレコミによると、文中の「中和」と言うのは中和大教会と言う奈良県、そして、「都」と言うのは都大教会と言う東京都に所在地のあるところだという。

工法は鉄筋コンクリート造でしょう。

意匠とは言えこの上に瓦を施行するので、荷重能力も高くなくてはいけません。

屋根にはコンクリート打ち前、鉄筋が格子状に組まれ補強されているのが分かります。

写真中央は途中までコンクリートが打たれています。

写真中央は途中までコンクリートが打たれています。

破風の部分を仕上げる職人です。

1950年代当時は木製の足場だったんですね。屋根上なのにヘルメットはなく作業です。安全衛生のへったくれもないです(笑)

天井の高さを見ると一階部分か。タイルを施工しているのでしょうか。よく見てみると、光量が少ない中、足場が丸太一本で安全帯がありませんw正に職人技です (笑)

竣工直前でしょうか。屋根上足場での記念撮影です。おそらく1954年頃だと思います。写っている方はおそらく50歳前後の方が多いです。1904年(明治37年)ごろお生まれでしょうか。

- 読者よりのタレコミによると、写真中央黒い法被と帽子をかぶっているのが2代目真柱の中山正善氏らしい。教祖の思いを“おやさとやかた”と言う形で具現化した本人だ。

「青年會ひのきしん隊 5班」

現代でも当時のスピリットを受け継ぎ様々なイベントの設営。営繕をしているのでしょう。あ、ヘルメットはしていますよw

「おやさとふしん」重機

あ、あと、現在は人力だけではなく重機も使うようですw

あ、あと、現在は人力だけではなく重機も使うようですw

完成パースも展示されていました。生きているうちに完全完成を達成していただきたいですね。男のロマンですw

完成パースも展示されていました。生きているうちに完全完成を達成していただきたいですね。男のロマンですw

#天理市 #宗教 #マニアック #巨大建築 #やりすぎ #歴史 #神社仏閣 #これはすごい #レトロ #宗教 #路地裏 #鉄道

(2017)