全国裏探訪取材班は、長崎県西海市沖の池島を巡っている。そこには放置された広大な団地群などがあった。先日は体験坑道として当時の坑道をお伝えしたと思うが、実際後期に就業していた鉱員はまた別の竪坑から坑内へ行っていた。今回はその部分を紹介することになる。

8階建て高層鉱員住宅のちょうど南側裏には、なにやら海の方へ降りる通路が存在する。看板?のようなものも見えるな。どれどれ・・

「御安全に」

大牟田の三井三池炭鉱三川坑の時もそうだったが、この「御安全に」というのは石炭を掘る鉱員への標語のようなものだったらしい。ただこの看板の雰囲気、これから冷酷な現場が待ち構えているような雰囲気がする。と思ったのは、当取材班だけだろうか。

「御苦労さん」

行灯の裏側には「お疲れさん」ではなく「御苦労さん」。この看板の下は崖になっており、ちょうど労働から帰ってきて長い階段を登りきったところの表現にしては、この上からの表現も何かやはり冷酷な感じがするな。当時の労働環境が精神的にもブラックな雰囲気がここからも感じられる気がするな。

御安全にの階段から下には「第2竪坑櫓」が見える。

施設はまだ現役でも利用できそうな雰囲気もする。当時はここから鉱員が地下数百メートルへと降ろされることとなる。これからのAI・ロボット時代には考えられないほど非情な扱いだったのかもしれない。ま、それも仕方がない当時の価値観だ。

ただそういう非情さも、建物の表ロータリー前には感情的に救う設備も存在する。

「慈海」女神像。

“永延に池島の生命と幸福を守りたまえ”とある。当時トンネルは女人禁制だったらしく、坑道に女を入れてはこの女神が嫉妬し、事故が起こってしまうという。迷信とは言え怖いな。

じっとこちらを見ているが・・

その先は、取材班のカメラではなく、地平線下の海の下。そう、海面下で労働する鉱員の方だ。

「監修 冨永朝堂」

冨永朝堂といえば九州出身で彫刻の巨匠だという。

「第二竪坑櫓」

今にも稼働し、我々を海面下へ誘いそうな巨大な竪坑が聳え建つ。第二竪坑の深さは721m。定員81名を約100秒で地下に到達するようだ。降下中は気圧の変化がかなりあるらしく、徐々に大気圧に押されていくのが分かるといい、三半規管が弱い人はまず無理。

「高速人車」「女神号慈海」

池島では最新の技術が取り入れられ、坑内の移動は従来のトロッコではなく密閉された女神号でそれぞれの区画まで移動した。時速は最高速度50キロ。ドイツ製だったという。こんな辺鄙な海底にこんなものが走っていたとは今では想像できんな。

「マンベルト」

高速人車でそれぞれの区画まで人員を配分しそこから、細かい採掘工区に鉱員を移動していた。いわゆる人間が乗るベルトコンベアで毎分100mの速度で移動していく。

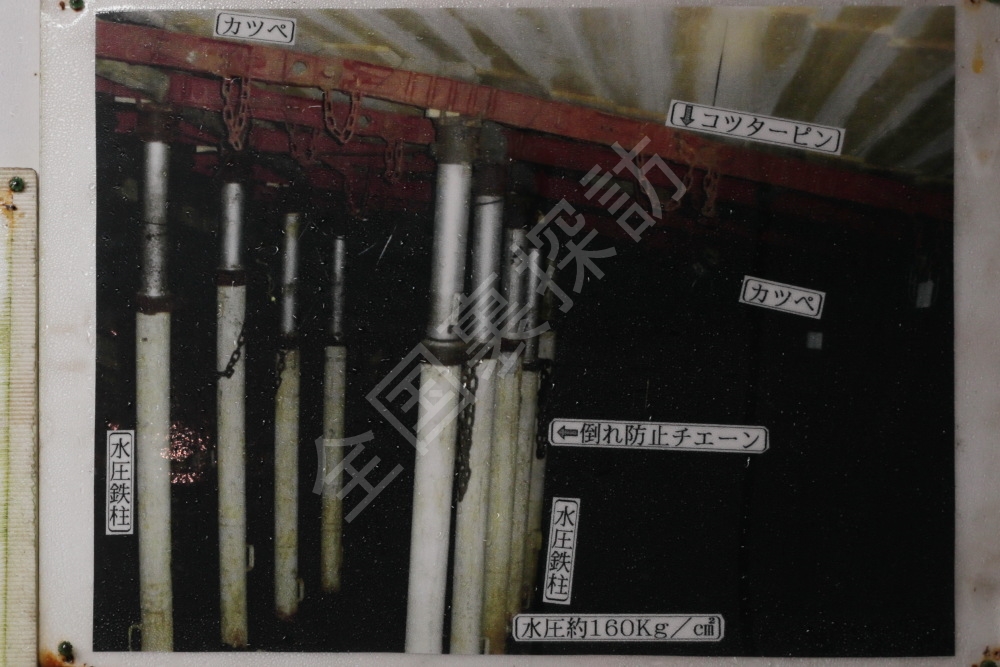

当然坑内は、地殻の圧力でいつ崩落してもおかしくないので、このような水圧ジャッキで坑道を保持、採掘してゆく。手順間違えると海の底でペチャンコだな。

次回は、島の暮らしなどについてもお伝えしていこう。

#長崎市 #歴史 #レトロ #特殊建築 #飲食街 #廃墟 #商店街 #路地裏 #マニアック #離島 #スナック

(2018)