全国裏探訪取材班は、今回は世界にある他の海底トンネルと比較していく。

青函トンネル開通時は世界一の交通機関用トンネルだったが、現在それは2016年6月1日に開通したスイスのゴッタルドベーストンネルにその座を譲っているが、現在も“海底トンネル”としてはいまだ世界一だ。

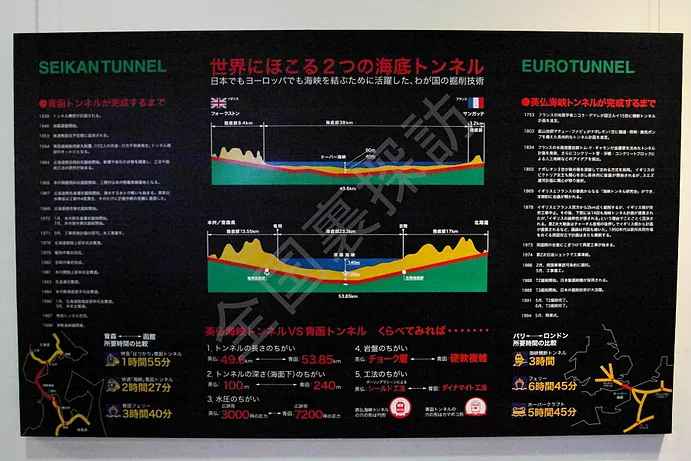

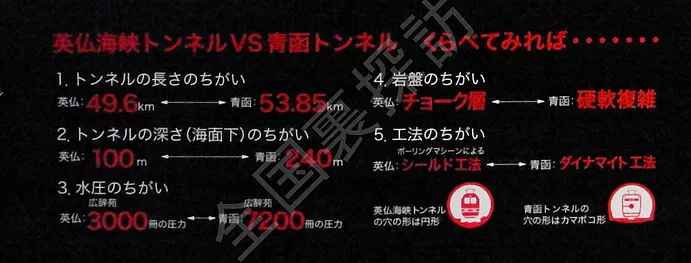

「世界に誇る2つの海底トンネル」青函トンネルと英仏海峡トンネル(ユーロトンネル)の比較。海峡部の距離では英仏海峡トンネル(ユーロトンネル)が長い。だが、トンネル総延長は青函トンネルの方が長い。

「世界に誇る2つの海底トンネル」青函トンネルと英仏海峡トンネル(ユーロトンネル)の比較。海峡部の距離では英仏海峡トンネル(ユーロトンネル)が長い。だが、トンネル総延長は青函トンネルの方が長い。 もっとっ説明すれば、津軽海峡と英仏海峡とでは環境が違いすぎる。

もっとっ説明すれば、津軽海峡と英仏海峡とでは環境が違いすぎる。まず海峡が英仏海峡の方が浅い。トンネルマンに聞いたがこれは圧倒的有利な条件らしい。

津軽海峡は最浅部でも140mの深さがあるため、鉄道が通行できる勾配を維持するとトンネルの全長が長くなり工期が長くなってしまう。しかも岩盤は硬軟複雑で石灰岩が主なチョーク層ばかりの英仏海峡とは工事の難易度がまるで違ったようだ。事実、殉職者をみても青函トンネル34名。英仏海峡トンネル10人とまったく違っている。

(図は海上保安庁から)

(図は海上保安庁から)その他、日本は以前3海里であった領海を12海里に拡張する主張が世界的に優位になったことを受け1977年(昭和52年)に領海法を制定。日本の領海を12海里と定めた。

しかし、そうなると津軽海峡を含めた日本の主な海峡が領海内なってしまい外国船などが通行できないようななってしまう。そのため政府は“善意で”海峡の一部を公海として外国船他に航行を認め“国際海峡とされる海峡”という位置づけにした。もちろんこれは国連海洋法条約上で定義される正式な“国際海峡”ではなく通過通航制度(無害通航権)は導入されていない。

またそのような制度を導入すると困るのが、公海上の下を通る青函トンネルの位置づけだ。公海下の建造物であるので固定資産税や、列車通行時(公海下走行中)の行政権などが問題になったあが、正式な国際海峡(公海)ではないことや、“善意で”“国際海峡とされる海峡”として開放している政府の方針からこの下を通るトンネルは日本の管轄権があると考えるようだ。

取材班は避難所を後にする。このような「バリケード」があるのも長大トンネルならではだ。地上より地下への斜坑に向かって常に風速20mの風が送り込まれている。これは火災等になったときに煙を排出するためだ。ただし、平時は開けっ放しにしては風速が早すぎるため閉めている。

取材班は避難所を後にする。このような「バリケード」があるのも長大トンネルならではだ。地上より地下への斜坑に向かって常に風速20mの風が送り込まれている。これは火災等になったときに煙を排出するためだ。ただし、平時は開けっ放しにしては風速が早すぎるため閉めている。しかし、風が流れないのも窒息してしまう。そのため、ある程度はこのバリケードで風を抑え、平時は風速1mくらいになるようにこの「ダクト」で調整されている。

「作業坑」内はとても暗く閉所恐怖症の方はキツイかもしれない。

「作業坑」内はとても暗く閉所恐怖症の方はキツイかもしれない。青函トンネル通過中もし火災に見舞われたら、煙が迫ってきたら・・生理用品やオムツで、無ければティッシュやハンカチを水やお茶で濡らし鼻口を抑えながら≪風上に向かって逃げよ≫。これだけは覚えておいた方がいい。設備的に風上からは新鮮な空気が常時流れると同時に救助もそちらから来るため安全だ。

次回は青函トンネルで導入された新技術の坑道体験コーナーを経てケーブルカーに乗車する。

#外ヶ浜町 #木古内町 #鉄道 #これはすごい #マニアック #巨大建築

(2012)